自律神経の乱れ

循環器や消化器、呼吸器などの活動を調整するため、自分の意思とは無関係に24時間働き続けているのが自律神経です。自動的に反応する神経のため、呼吸・血液循環・体温調節・消化・排泄・生殖・免疫などの機能を無意識に調整しており、生命維持には欠かせません。自律神経の緊張が亢進すると、体のだるさ・便秘や下痢・頭痛・ほてり・動悸・しびれなどの症状が出現します。「自立神経失調症」は特定の疾患名ではなく、体の活動時や昼間に活発になる交感神経と、安静時や夜に活発になる副交感神経の2つのバランスが崩れた状態を意味し、原因としては不規則な生活や過度のストレスを誘因に一過性に出現する場合、何らかの身体疾患に随伴する場合、うつ病や不安症の症状の一部として出現する場合などがある。

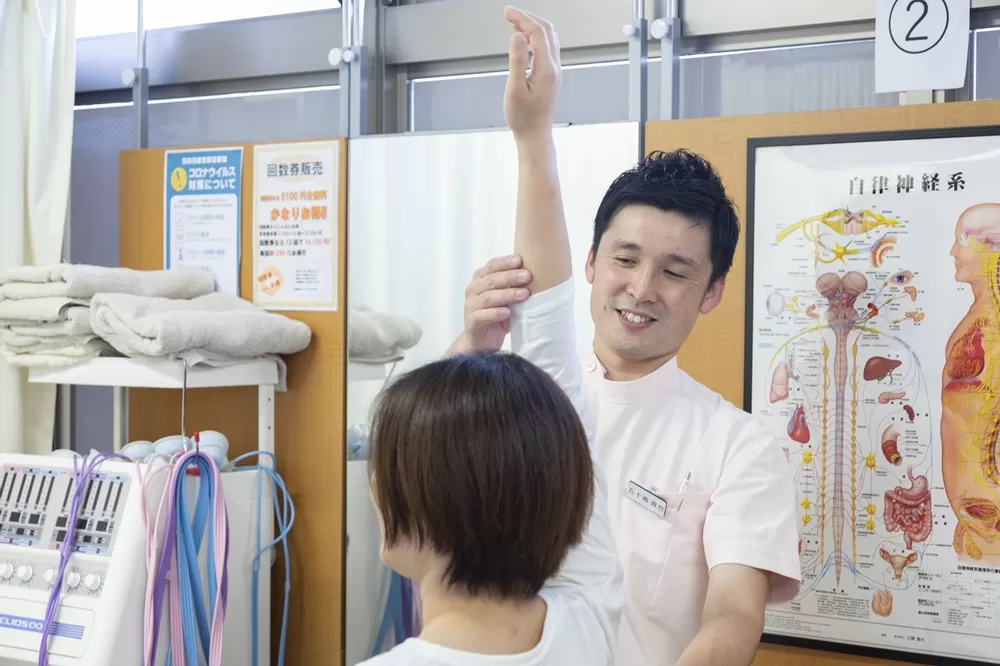

五十肩

五十肩は正式名称を「肩関節周囲炎」と呼びます。または「凍結肩」とも呼びます。

肩の関節には袋があり、関節包と呼ばれますが、この関節包という袋に炎症が起きてしまうことで痛みが出て、さらに炎症によって袋が固くなり肩が極端に動きにくくなってしまうのが五十肩という病気です。肩関節周囲炎は中年以降に発症することが特徴です。40代で発症した場合は四十肩、50代で発症した場合は五十肩と呼び、呼び名が変わりますが同じ病気です。全人口の2~5%がかかるとされており、特に40歳から60歳の女性に多いとされています。また糖尿病の人は五十肩になりやすく、10%近く頻度が増加します。

マッサージやストレッチ、注射、痛み止めで症状の軽減がない方は1度当院の施術を受けていただきたいと思います。

野球肘・テニス肘

野球肘は投球動作によって生じる肘関節痛のことで、正しいフォームが身についていない子や、身体が成長しきっていない小中学生に多い怪我です。

主に内側を傷める野球肘と外側を傷める野球肘に分かれています。

内側は靭帯が部分断裂を起こして、緩んだ状態になっています。

外側は骨が軟骨と共に剥がれ、離断性骨軟骨炎を引き起こしてしまい、後遺症が残ることも多いです。

原因として、野球肘は何度も投球動作を行うピッチャーに多く、連投による疲労の蓄積が一番の原因です。

その他にも、投球フォームが悪かったり、傷めても多少無理をしてでも試合に出続けたり、試合や練習後に行うクールダウンのストレッチやアイシングを怠るなど、野球肘になる原因は沢山あります。

日頃からメンテンナスをする事で発症を防ぐことが可能かと思います。

骨盤の痛み

腰痛の原因はさまざまですが、女性の腰痛や骨盤痛の原因となるものに仙腸関節障害があります。骨盤は背骨に繋がる仙骨と、下肢に繋がる2つの腸骨からつくられていて仙骨と腸骨の間が仙腸関節です。

日常生活の動きやスポーツ活動で骨盤をゆがめるような力が加わることで仙腸関節に負荷が加わって痛みが出てしまいます。また分娩時に産道を拡げるために仙腸関節は緩みますので産後の腰痛の大きな原因になりますし、女性ホルモンの関係で月経周期に関連して疼痛が増減したりもします。

症状の特徴はさまざまで、座る姿勢が辛くて電車に乗れない人、前かがみができなくて靴下が履けない人、歩くときの片脚荷重で痛みが強くなる人がいますが、共通するのは痛みの場所です。痛みのある場所を人差し指1本で指し示すときに下の図のように仙腸関節部を示す場合には仙腸関節障害の可能性が高いです。またうつ伏せに寝て仙骨を押された時に痛みが誘発されるときもこの障害が疑われます。

関節痛

関節痛(変形性関節症)に最もなりやすい部位が膝です。加齢とともに発症頻度が高くなります。

膝を酷使すると、膝のまわりの腱や筋が張って、歩き始めなどに痛みを感じるようになります。さらに長年に渡って膝に負担をかけ続けると、膝への衝撃を吸収する関節軟骨や半月板が徐々に変性したりすることなどによって炎症が起こり、腫れて熱を持ったり、膝に水がたまったりします。炎症が慢性的になると関節包が硬くなって十分に機能しなくなり、膝の曲げ伸ばしがしにくくなります。関節軟骨がすり減ってなくなってくると、立ち上がったり、階段の上り下りなどの際に骨同士がぶつかって、痛みが起こるようになります。

肥満によって膝に負荷をかけている人や、激しいスポーツで膝を酷使している人などは、発症が早まる傾向があります。

膝の痛み

膝の関節は、大腿骨(太ももの骨)と脛骨(すねの骨)、そして膝蓋骨(お皿)が組み合わさってできています。大腿骨と脛骨の端は、骨同士がぶつからないように「関節軟骨」で覆われており、骨の間には軟骨の一種である「半月板」というクッション代わりの組織もあります。また、関節の中は「関節液」で満たされていて、関節軟骨に酸素や栄養を補給しています。

私たちは日常生活の中で、歩く、立つ、座るなどの動作をなにげなく行っていますが、それがスムーズにできるのは、膝の関節が正常に機能しているからです。しかし、重い体重を支えながらこうした動きを繰り返すのは、膝関節にとっては大きな負担となります。

「それが長年にわたって続くと、関節軟骨や半月板が次第にすり減って変性が進みます。その過程で、すり減った軟骨のかけらが関節液に混じり、関節包の内側にある滑膜を刺激します。すると、滑膜に炎症が起こり、痛みを生じます。

しびれ

しびれは、病院を受診するきっかけになる主な症状の一つです。日常生活の中では、しびれという言葉は、いろいろな意味で使われています。たとえば、「触っても感覚がにぶい」、「冷たさや熱さがが感じにくい」、「痛みを感じにくい」などの感覚鈍麻 (感覚の低下) を意味することもあれば、「何もしなくてもジンジンする、ビリビリする」、「針でさされたような感じ」、「灼けつく様な感じ」などの異常感覚を意味することもあります。

また、「手足に力が入りにくい」、「動きが悪い」などの運動麻痺 (脱力) をしびれとして表現することもあります。このようにしびれの内容は実に多彩であり、また、しびれを引き起こす原因も脳の病気、脊髄の病気、手足の末梢神経の病気などいろいろな病気が挙げられます。しびれの原因により治療法も異なるため、しびれに対する正しい診断が必要となります。1度ご相談ください。

坐骨神経痛

お尻・足の後ろ側・脛・ふくらはぎにかけて現れる、痛み・しびれ・まひなどの症状。さまざまな原因によって、坐骨神経が刺激を受けたり圧迫されたりすることで発生します。末梢神経の中でも坐骨神経は、お尻・太もも・ふくらはぎへとつながっている非常に長い神経のため、症状が現れる場所もさまざまです。

多くは背骨の腰の部分に存在する腰椎に異常が生じることで、坐骨神経が刺激を受けたり圧迫されたりすることで発生し、過度な運動や、長時間のデスクワークによる運動不足などが原因で、若い世代は腰椎椎間板ヘルニアと梨状筋症候群、高齢者は腰部脊柱管狭窄と腰椎椎間板ヘルニアなどの疾患が原因になることが多い。腰部脊柱管狭窄症のほとんどの原因は加齢です。腰椎椎間板ヘルニアは重労働やスポーツ、長時間のデスクワークによって腰に負担がかかることなどが主な原因となります。

O脚

初期症状は外見上の異常のみですが、変形が高度になると痛みや機能障害を呈するようになります。

幼少期に認めることがほとんどですが、青年期発症のO脚・X脚も存在します。

原因として、下肢の形態的異常をさします。

O脚(内反膝とも言われる)とは、両膝が外側に彎曲した状態で、左右の内くるぶし(足関節内果部)をそろえても、左右の膝の内側(大腿骨内果部)が接しないものです(図1)。

X脚(外反膝とも言われる)とは、両膝が内側に彎曲した状態で、左右の膝の内側(大腿骨内果部)をそろえても、左右の内くるぶし(足関節内果部)が接しないものをいいます

当院ではDRT式のO脚矯正です。O脚改善とともにカラダも調子が良くなります。

むち打ち

むちうちとは、交通事故などで首に不自然な強い力がかかったことによる首の捻挫です。衝撃を受けた時に、ちょうど鞭がしなるように首が動くので、むちうちと呼ばれています。診断名としては、頸椎捻挫や外傷性頚部症候群などと呼ばれます。

人間の頭部はとても重いので、それが強い衝撃で前後に揺さぶられれば、頭を支える首にはかなりの負担がかかります。事故直後はあまり痛みを自覚していなくても、後になってから痛みが出てきたというのもよくあります。

頭部から背骨に沿って人体にとって極めて重要な神経の束が走っていますので、むちうちとなったことにより、首の周囲の筋肉だけでなく、この神経を傷つけている可能性もあります。その場合、首の痛みだけではなく、手先がしびれたりめまいが生じたりということもあります。